【成果简介】近日,生态环境部环境规划院王金南院士研究团队在本刊发表题为“生态环境民生理论与新时期发展任务探究”的论文。文章建立了生态环境民生从理论框架、战略路径到任务体系的整体架构,初步解析了生态环境民生理论内涵、内在联系、时代特征等理论要点并建立新时期生态环境民生建设数量?质量?效率三个维度的发展途径,对促进生态环境民生研究的系统性发展和指导新时期生态环境民生建设方向具有重要意义。

摘要:生态环境作为一项基本公共服务已经成为我国民生体系中的重要组成部分,但目前为止,生态环境民生概念的内涵尚不清晰,理论逻辑?任务路径等研究要点分散,未能形成学界共识?为建立生态环境民生从理论框架、战略路径到任务体系的整体架构,本文开展理论溯源分析,厘清了其在人文社科?自然科学?经济学等多个领域的相关概念?发展路线和研究方向,总结了生态环境民生与中国传统文化及马克思主义自然观的传承关系?与环境正义的演化关系和与人类福祉研究?生态产品价值实现的验证关系?文章结合生态系统服务供给研究和马斯洛需求层次理论初步解析了生态环境民生理论内涵,给出了生态环境与民生福祉的内在联系与时代特征等理论要点,根据新时期对生态环境民生建设的需求建立了以数量?质量?效率三个维度为核心的生态环境民生发展途径,并提出以人民为中心的生态环境质量改善?设定生态产品价值供给区?生态福祉效益释放等主要任务,以期促进生态环境民生研究的系统性发展,并对新时期生态环境民生建设方向提供参考。

PART/1

引言

PART/2

生态环境民生理论溯源与历史演进

民生有广义和狭义之分,通常以狭义民生为主,容易理解和操作,主要是指民众的基本生存和生活状态,以及民众的基本发展机会?基本发展能力和基本权益保护的状况等?在生态环境与民生的关系研究中,人文社科领域着重于理论逻辑性研究,而自然科学?经济学等领域则侧重于方法学和实践研究?而从国内外研究的角度来看,二者侧重点又有一些不同?

2.1 人文社科研究

2.1.1 中国传统文化中的思想萌芽

生态环境民生论的理论逻辑可以追溯到悠久的中华传统文化中?中华民族向来尊重自然?热爱自然,如儒家思想讲究“天人合一”,主张“人与天地万物一体”,即人发挥主体意识,在遵循自然法则的前提下,对自然进行适当的改造,以实现人与自然的协调,如《孟子?梁惠王上》中提到“数罟不入挎池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也”;道家则提出“道法自然”的生态哲理思想,其中“法”指的是顺应?遵守,“自然”指自然的规律和法则,即所有的事物都遵守自然规律和法则,也即是强调人应当遵守自然的客观法则,不要把自己的意愿强行施加在大自然身上?这些中华传统文化中朴素的自然观,传递了顺应自然规律发展生产从而保障人民生存需求可持续满足的理念精华,是生态环境民生理论建立的逻辑启示?

2.1.2 生态环境民生理论源自马克思主义自然观

在马克思主义诞生的资本主义自由竞争阶段,私人资本为追逐利润最大化而造成的资源浪费?环境污染问题已经有所显露,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中一针见血地指出资本逐利导致人与自然产生对立的矛盾,并敏锐地洞察到在资本主义制度下,社会生产力快速发展不仅不能从根本上改善无产阶级的物质生活条件,反而会诱发周期性的经济危机和严重的生态危机,使广大劳动人民被动陷入生态民生困境?马克思主义自然观中的生态民生思想被国内学界和政府广为接受,并共同认可生态环境民生理论是对马克思主义自然观的继承与发展[3]?同时,国外学者对马克思自然观的理论研究也形成比较完整的发展脉络,许多西方马克思主义学者立足马克思的经典理论,持续开展社会福利(social welfare)与社会制度之间的关系研究,其中就包括环境福利的研究[4]?

不过值得注意的是,在中国知网(CNKI)中以“生态民生”或“环境民生”为主题,限定文献类型为“研究论文”进行检索,可得到期刊68篇,学位论文121篇,并且这些文献的主要发布时间为2011年至今,尤其从2013年开始发文量有了明显增长,这说明虽然马克思主义自然观的研究起步早,但国内对生态环境民生这一专有领域的研究却主要在近十年内开展?

2.1.3 环境正义成为生态环境民生的内涵延伸

介于西方社会与我国词汇表达方式的不同,国外学界对生态环境民生理论的研究主要集中民生福祉(well-being of people)?社会福利等概念中,并在近几十年集中于从微观的角度开展研究,包括对种族?性别?国家等公平正义问题的思考,环境正义可以说是生态环境民生研究在西方社会的另一个研究方向?20世纪80年代,美国底层环保主义运动就反对环境污染及反对种族歧视提出了环境正义的口号,但随着对生态环境福祉弱势人群的深化研究,环境正义日渐被视为一种更具包容性的研究范式或框架,可以理解为,当前所研究的环境正义概念指所有社会主体应享有平等的环境权利并履行相应的环境义务[5-6],环境权利也即人类从生态环境中所享受的福祉?环境正义在很大程度上影响了我国生态环境保护?城市生态建设的方式,如空间规划?景观设计[7]?环境健康评估[8]等领域都已经将环境正义作为工作开展的基本考虑之一?

2.2 自然科学研究

2.2.1 人类福祉研究对生态环境民生理论的验证

在自然科学研究领域,与民生福祉相对应的是人类福祉(Human well-being)?从词义上来说,民生福祉与人类福祉处于不同的维度,民生福祉关注人民衣食住行,与身体健康?社会关系?文化认同?归属感?安全感和自我价值联系密切;人类福祉则强调人类为实现美好生活在自然生态系统中开发和利用各种基本物质[9],但在生态环境与民生关系研究的语境下,民生福祉与人类福祉所指向的含义可以被认为是一致的?

随着1987年世界环境与发展委员会发布《我们共同的未来》,国际学术界开始探索环境变化?可持续发展和人类福祉之间的关系?2001年,联合国《千年生态系统评估》报告首次明确了生态环境和人类福祉的密切关系[10],并将生态系统服务作为连接自然生态系统与人类福祉的纽带[11]?此后,人类福祉成为可持续发展中的重要议题,在自然科学领域,生态环境与人类福祉耦合关系研究的热度迅速上升[12]?近年来,该领域在理论框架?评估方法和实践研究等方面积攒了大量案例,其中最受关注的研究切入点包括生态环境质量?城市绿地系统?生物多样性?气候变化?粮食安全五个大方面[13]?生态环境与人类福祉关系的系列研究成果成为论证生态环境与民生关系的有力论据,也为生态环境民生概念的内涵和外延做了充分的探索?生态环境与人类福祉二者之间如何建立服务与被服务的关系,二者如何相互影响?如何搭建能够系统反映二者关系的理论与评估框架等成为近年来的研究热点[14-15]?

2.2.2 环境健康成为生态环境民生研究的热点

生态系统服务价值评估是从较为宏观的角度开展的生态环境民生关系研究,而环境健康研究则从微观角度研究环境与人类的生命健康安全的关系?由于健康问题是人类研究的恒久性课题,环境与健康问题在国际上受到的重视程度一直较高,美国?欧盟?韩国等很多国家都已部署环境与健康战略研究计划[16],近年来诸多国际组织发布系列研究报告,对全球环境问题导致的死亡和疾病进行量化,据统计,自2015年以来,环境空气污染和有毒化学污染(即铅)等现代污染风险因素造成的死亡人数增加了7%,自2000年以来增加了66%以上[17]?2014年我国修订的《中华人民共和国环境保护法》首次设立专门条款,将“保障公众健康”写入总则第一条,完成了中国人群环境暴露行为模式调查,并印发《国家环境保护环境与健康工作办法(试行)》[18]?

2.3 经济学研究

增加人民的财产和收入是增加民生福祉最直接有效的方式?随着生态系统服务功能评价研究的多年发展,生态系统服务具有价值属性这一认知已经在学界形成共识,为了表征生态系统服务的价值属性,学者们提出了生态服务价值(Value of ecosystem service)的概念,用于进行生态系统供给人类福祉的量化计算,经过多年研究和实践,生态系统核算已逐步发展成为一套兼具国际可比性及现实可操作性的有效核算理论,并成为评估自然对经济和人类影响的核心工具[19]?近年来,在政策和决策者的推动下,生态系统服务价值被当做一种生态产品,生态产品价值核算成为“两山”转化的实践抓手,并相应衍生出生态产品价值实现机制这一政策领域,为生态环境民生保障打通民生经济与生态环境福祉的连接渠道[20]?在这一背景下,生态系统生产总值(Gross Ecosystem Product, GEP)[21-22]?经济-生态生产总值(Gross Economic-ecological Product, GEEP)[23]等综合核算方式更进一步将生态环境民生实现的方式以生态产品第四产业等形式参与到经济政策中,助推脱贫攻坚?生态补偿?环境权益交易等民生措施的实现[24]?

图1 生态环境民生理论解析图

Fig.1 The analytical diagram of the people's livelihood of Eco-environment theory

PART/3

生态环境民生理论内涵与时代特征

3.1 概念解析

当前,我国着力于以美丽中国建设全面推进人与自然和谐共生的现代化,更加强调以人民为中心,结合前文的分析,本文所指生态环境民生(the people's livelihood of Eco-environment, PLE)就是表现为满足人们基本发展机会?基本发展能力和基本权益保护的一类生态环境产品和服务,是生态环境的自然属性和民生福祉的社会属性的结合,其本质是人与自然和谐共生的状态?同时,生态环境与民生福祉之间存在供给?需求等内在联系,具有形成复杂的反馈机制,并结合我国国情呈现出几种时代特征?

3.2 理论要点

3.2.1 生态环境对民生福祉的供给

生态环境对民生福祉的供给以生态系统服务的形式体现,从服务类型上来说,生态系统提供给人类调节服务?供应服务?文化服务和支持服务,供给?调节和文化服务形成了良好生活的基础物质条件以及安全?健康?良好的社会关系等人类福祉要素,具体来说,空气?水?食物?自然景观等是生态环境供给民生福祉的最直接要素,生态环境因受到污染?扰动等产生变化,则会影响要素供给的质量,导致各类疾病,引起人体健康乃至人类生存的直接反应[25]?生态环境向人类供给的生态和生活资料为人们所利用后,可以推动经济社会发展,作为人口聚集的动力,生态环境质量本身又为经济社会发展提供了环境舒适度与景观美感,为人口吸引力和经济社会发展增加筹码?

但是,因为人的主观诉求不同,生态系统服务并不是人类福祉的全部来源,相反,在以人为感知主体的评价中,还存在“被认为对人类福祉不利的生态系统功能”,也即生态系统损害服务[26],如不适宜人生存的气候和自然环境?威胁人生存的生物?自然灾害等,均对民生福祉有损害作用?

3.2.2 民生福祉对生态环境的需求

民生福祉既包括客观条件对人类物质需求?安全需求?精神需求等各种需求的满足程度,也包括主观意识下,由于需求被满足而产生的愉悦?满足的感受?马斯洛的需求层次理论将人类一系列复杂心理需求划分为生理需求?安全需求?社会(归属)需求?自尊需求和自我实现需求五个层次[27]?生态环境民生需求可以体现在这些不同层次的需求之中,并呈现出从低级到高级?从外在到内在?从基础的物质需求到更高的精神需求的发展过程?

从这一理论出发,良好的生态环境可以从提供生态安全产品?促进人民身心健康?供给休闲娱乐环境?发挥文化教育和事业成就功能以及通过生态经济增进人民生活水平等五个维度,来满足人类不同层次的需求?基于生理和安全需求,人民群众对生态环境品质的期待会持续升高,希望生态环境产品的极大丰足和足够高质,并且希望区域生态环境系统功能稳定可靠,减少自然灾害发生的概率,从而保证自己的安全?从中级层面来说,人民希望自己保护生态环境的行为被他人和社会所接受,要求个人或团体必须具备基本的环境道德和生态文明素质,并希望生态环境治理的惠益可以公平地分享给每一个人?而自我实现的需求是最高层次的需求,就生态环境民生领域的自我实现需求来讲,即人们希望自己充分发挥自己的环境保护主观能动性,每个社会成员都是生态环境的保护者?建设者?受益者,而不是旁观者?局外人?在主观能动性的推动下,最终达成经济发展和生态环境保护的和谐统一?

图2 马斯洛需求层次理论框架下人民美好生态环境需要

Fig.2 People's need for a better ecological environment under the framework of Maslow's hierarchy of needs theory

3.2.3 生态环境与民生福祉的反馈关系

社会经济发展与生态环境质量之间存在微妙的平衡关系,一般而言,生态系统供给服务对国家经济发展具有重要贡献,人类为了满足自身福祉而直接或间接消费生态系统服务,如果在适当范围内消费生态系统服务,则经济发展水平不断升高,居民福祉随之升高,同时经济发展促使人的需求增长,促进人们更加关注生态环境质量以及生态系统的保护,因此福祉的提高也会反过来加大生态系统保护力度,形成民生福祉需求与生态环境质量的正向反馈;反之,过度消费则可能造成生态系统功能的退化,生态系统的退化又会限制人类福祉的提高,形成不可持续的发展模式?经济社会发展增长?民生福祉增加与生态环境质量提升三者可以并行,其条件是在经济社会发展同时实施合理有效的环境?经济政策,推动社会进入以绿色发展为主导的高质量的经济社会发展形态,在社会层面形成环境友好和谐的群体共识[28]?

3.3 时代特征

3.3.1 生态环境民生的基础性

自然是人类赖以健康生存和发展的物质基础,生态产品同农产品?工业品和服务产品一样,都是人类生存发展所必需的产品,生态环境民生建设是人类健康生存的基础建设,也是人类走向未来的依托?生态环境民生完善了我国民生福祉体系,已是中国特色社会主义民生观中不可或缺的一部分,同时也代表生态环境民生成为人民的基本福祉之一?

3.3.2 生态环境民生的普惠性

生态环境对民生福祉具有公平和普惠性,不具备因时间?地点?人群等因素不同而产生的排他性,处于同一时空的每个人都自由且直接地拥有享受生态环境福祉的权利?这一点与国际社会越来越强调的环境正义概念相一致?在我国人口分布?自然地理条件空间差异都极大的基本国情下,生态环境民生保障更要强调全体人民平等享有优美的自然环境,消除环境权利与义务的两极分化?

3.3.3 生态环境民生的服务性

随着我国社会主要矛盾转化,生态环境的质量成为影响人们生活幸福的重要指标?因此,生态环境民生必须具有以人民为中心的服务属性,需要高度关注民之所想?民之所愿,优先解决人民感受最直接?要求最迫切的生态环境问题,保障人民健康免受环境污染和灾害威胁,保障人民对优质生态产品和优美生态环境的享用,保障人民精神世界和文化创造的自然载体?

3.3.4 生态环境民生的动态性

人与自然的关系是在实践中不断发展的,经过40年的改革开放,我国经济社会取得巨大发展成就,社会主要矛盾随之发生变化,曾经民生问题中内隐的生态矛盾逐步外在化?显性化,在不同的历史时期和不同的社会发展阶段,生态环境民生随着社会生产力的进步而不断拓展出新内容,未来,人民对生态环境的需求以及人民对生态环境质量的态度还会发生新的转变?

3.3.5 生态环境民生的区域性

受历史?禀赋和发展所限,我国南方与北方之间?东部与西部之间?沿海与内陆之间发展阶段不同?生态环境短板不同?生态环境问题不同,人民群众对生态环境带来的福祉有不同的诉求,所需求的优美生态环境具有不同的标准,实现生态保护和民生保障相协调,需要走出适合地区实际的高质量发展之路?

3.4 现实基础

结合前文内涵解析,目前,我国生态环境民生建设基础主要可分为三个层次?首先,从生态环境质量基础来看,在多年努力下,我国生态环境基本质量得到广泛提升,全国地级及以上城市PM2.5平均浓度连续3年都降到世界卫生组织第一阶段过渡值以下[29],重污染天气?黑臭水体?饮用水污染?生活垃圾?噪声污染等公众高频关注点有所改善,公众对生态环境的满意度整体超过了90%,环境健康得到重视,《柳叶刀》发表的《人群健康与气候变化倒计时中国报告(2023年)》显示,2015年-2020年间,我国各类污染防治措施的实施避免了约28万人的过早死亡[30];其次,从环境民生意识基础来看,两轮中央生态环境保护督察统计群众生态环境信访举报达到28.7万件,居民环境健康素养水平在4年内提升了50.4%;最后,从环境福祉价值转化基础来看,生态产品价值实现成为生态环境民生实现的重要环节,对高生态价值区域进行了严格保护,形成了生态保护补偿?生态权益交易?资源产权流转?生态产业开发和生态资本收益等一系列路径模式?但结合当前形势,我国生态环境民生建设尚有多重难点?一是生态环境质量尚未实现根本改善,生态环境脆弱的基本国情短期内不会改变,生态环境结构性?根源性?趋势性压力尚未根本缓解,仍处于工业化?城镇化深入发展阶段,空气?水等质量和国际先进水平差距仍然很大,二是无论着眼于近期或中长期,生态环境领域全球危机和风险压力的紧迫性都愈发凸显,同时与社会?地缘?经济等领域危机风险的联系日趋紧密[31],给生态环境民生建设增加了多方面压力?

PART/4

生态环境民生建设途径和重点任务

4.1 生态环境民生建设途径

生态环境民生建设需要坚持问题导向和系统观念,建立数量?质量和效率三位一体的综合提升途径?首先通过数量核算和管理对生态环境所带来的人民福祉进行底线量化,并在此过程中进一步验证和完善生态保护红线?自然保护地等机制;其次需要建立环境质量客观水平与人民满意度主观评价双轨考核机制,实现生态环境质量改善方向与民生福祉的挂钩;最后通过生态产品价值实现机制的完善进一步提升生态环境向民生福祉转化的效率,并通过绿色高质量发展模式从底层建立“经济发展-民生福祉-环境质量”正反馈关系,实现生态环境与经济民生长远的和谐统一?

图3 生态环境民生建设途径

Fig.3 Ways to build the people's livelihood of eco-environment

4.2 生态环境民生建设的主要任务

4.2.1 将生态环境民生保障纳入生态文明和美丽中国建设进程

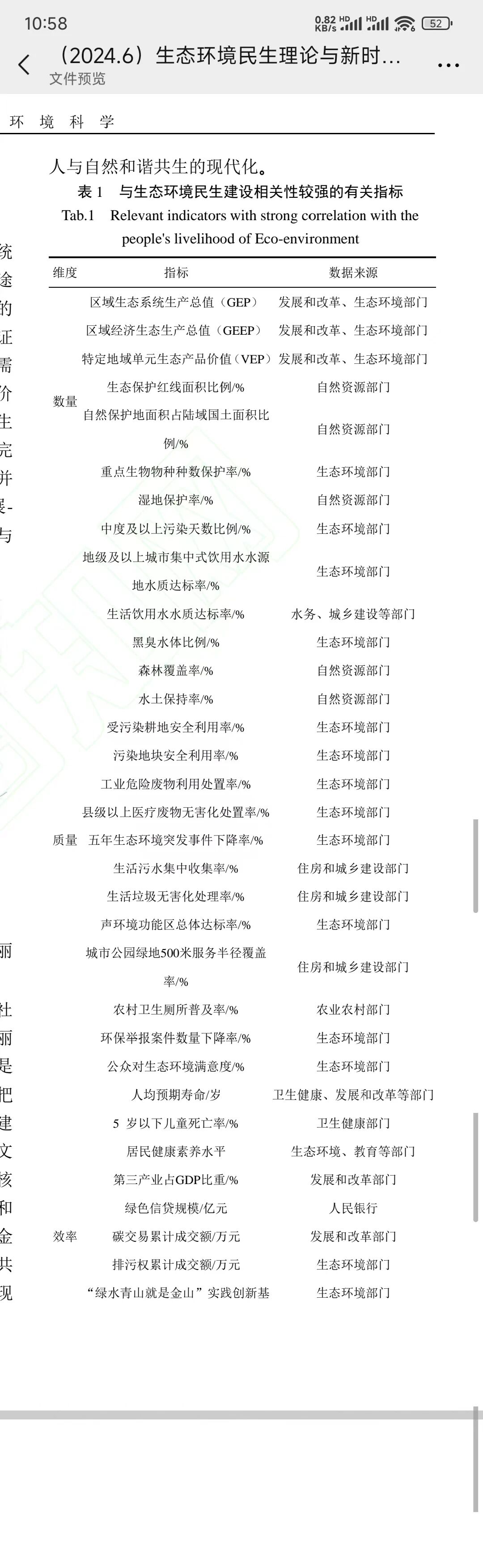

生态环境民生保障建设作为重大的政治和社会问题,必须强化其政治站位来保障顶层设计。美丽中国建设是实现社会主义现代化的重要途径,也是当前生态文明建设的总领性建设任务,因此必须把增进人民群众的生态环境福祉效益与美丽中国建设目标结合起来,将生态环境民生保障纳入生态文明和美丽中国建设进程,把生态环境民生相关考核指标(表1)?任务等抓手纳入美丽中国建设考核和任务体系中,并依托美丽中国建设促进其项目、资金等保障支持,才能将生态环境质量转化为基本公共服务,以实现人民群众的美好环境需要为导向实现人与自然和谐共生的现代化?

表1 与生态环境民生建设相关性较强的有关指标

Tab.1 Relevant indicators with strong correlation with the people's livelihood of Eco-environment

4.2.2 加强生态环境分区管控和保护修复,建设优质生态产品供给区

高质量的生态系统是提供生态产品的核心生产主体?目前,我国全面完成全国生态保护红线划定,建立以国家公园为主体的自然保护地体系,服务能力最强?供给生态产品质量最高的生态系统范围已经明确,生态产品供给数量随之确定?增进生态环境民生福祉,必须守好生态家底,提升生态系统质量,建设以生态保护红线为主体的稳定?可持续的优良生态产品供给区?一是强化生态保护红线和自然保护地监管,加强重点生态功能区保护管理,确保生态功能不降低?面积不减少?性质不改变,全面提高生态保护红线和自然保护地管理系统化?精细化?信息化水平,严肃查处违法违规活动,严格保护生态资源?二是推进山水林田湖草沙系统保护修复,综合运用自然恢复与人工修复,重点实施一批关系生态产品供给质量的生态修复工程?三是加强生态环境分区管控,将生态保护?环境质量?资源利用等方面的管理要求梳理出来,落实到三类生态环境管控单元,针对每个单元的突出生态环境问题,精准编制差别化生态环境准入清单,促进生态环境质量持续和功能提升?

4.2.3 以提供健康优美生态环境为导向持续深入打好污染防治攻坚战

要坚持以人民为中心的导向开展生态环境治理?一是重点解决威胁人民群众生命安全和身体健康的生态环境问题,加强环境健康与生态安全形势研判,强化重大风险监测预警?隐患排查?快速反应?精准处置,做好突发环境事件应急应对,重点关注饮用水安全?空气质量与人体健康?土壤与食品安全?新污染物与化学品等民生保障重点领域,加强重大风险隐患排查,做好生态环境事件舆情管理,让老百姓心里有安全感?二是打好几个关键的生态环境民生战役,如重污染天气消除攻坚战?城市(地级?县级)黑臭水体攻坚战和农业农村污染防治攻坚战?三是重视并妥善解决群众身边生态环境问题,解决噪声扰民?恶臭异味?餐饮油烟等老百姓频繁投诉问题,加强对“邻避”设施?核与辐射等新问题的防范和化解,引导公众正确科学认识,减少主观臆断,消除公众心中的疑虑和芥蒂?四是强化环境基础设施建设,加快构建集污水?垃圾?固体废弃物?危险废物?医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系,持续推进环境公共服务均等化,逐步形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络?

4.2.4 以生态产品价值实现为手段进一步释放生态环境福祉效益

要尽快完善生态产品价值实现机制,以系统?科学的方式引导高质量生态产品供给成为一种经济形态?产业形态,发展生态产品第四产业,破解生态产品供给难?度量难?抵押难?交易难?变现难等难题[32]?优质的生态资产和有效的社会经济投入是保障生态产品价值增值?一是推进生态资源确权,生态资产是经过确权的生态资源[33],尽快完成生态产品调查监测和信息普查,推进自然资源确权登记,从而将生态资源转化为可以被相关利益机构使用、管理或经营的生态资产,发挥其资产价值?二是保持生态资产增值,一方面保证生态产品不被破坏和过度干扰,通过生态产品自然恢复实现增值,另一方面通过与其他生产要素或资本形式结合,推动生态资产增值,用人力资本和人造资本的投入把生态产品的隐性价值显性化。三是实现生态资产多维价值向经济价值的转化,将生态资产增值过程中产生的文化价值、社会价值、生态价值等转化为经济价值。

4.2.5 以高质量发展为核心构建经济发展和生态环境民生之间的正反馈关系

要想从根本上解决经济社会发展与生态环境福祉的矛盾问题,就必须形成生态环境福祉的正向反馈机制,其中的关键在于以新质生产力推动高质量发展?一是要通过加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用,加大力度攻关?破解生态环境民生建设涉及的资源?生态?环境?绿色发展等多领域科学和技术难题?二是要构建绿色低碳循环经济体系,促进新旧动能接续转换,把生态环境作为生产力要素融入现代经济体系?三是要持续优化支持绿色低碳发展的经济政策工具箱,发挥绿色金融的资源配置?风险管理和市场定价功能,推进生态环境导向的开发模式和投融资模式创新,做好生态环境福祉向民生经济融合的接口?四是要在全社会大力倡导绿色健康生活方式,把全民生态文明素养和主观能动性作为“经济发展-民生福祉-环境质量”正反馈关系的纽带,为加快形成美丽中国建设的新质生产力提供有效需求牵引?

4.2.6 加强全球变化对生态环境民生威胁的应对

近年来,气候变化?生态退化?生物多样性丧失?环境健康危机等已成为全球面临的共同挑战,这些生态环境现象的背后,是随之而来的生活成本危机?自然灾害和极端天气威胁?自然资源危机等与民生强相关的威胁因素?我国实现脱贫?推动现代化建设和应对日趋复杂激烈的国际竞争均需要统筹推进生态环境保护和绿色可持续发展提供的重要保障,需要以美丽中国建设为窗口,积极提升我国生态环境民生应对全球挑战能力,并持续推动全球可持续发展,一是加强对气候变化影响的跟踪研究和风险监测评估以及极端天气监测预警和应急应对,加强对生物入侵?海洋温度变化?冰川消融?种质资源流失?全球化污染(核与辐射?微塑料等)的关注和预防,深化气候适应型城市建设,二是增强在应对气候变化?生物多样性保护?跨界跨境生态保护?绿色科技等领域国际合作的作用,引领全球生态文明建设和人类社会发展进步?

PART/5

结论

生态环境民生已然成为我国民生体系中的重要组成部分,以人民为中心也是美丽中国和生态文明建设的核心指引方向。结合理论溯源结果,生态环境民生与人文社科、自然科学和经济学三者都具有一定的关联性,其中人文社科领域对生态环境民生理论内涵研究已经有了趋同的态势;自然科学领域对生态系统服务?生态环境质量?环境健康等生态环境民生领域的实践研究深入而广泛,早已经超越了生态环境民生理论的研究进度,但同时也为生态环境民生理论研究提供了大量实践例证;经济学研究则与生态环境民生研究进度近似。就现状而言,生态环境民生的理论逻辑研究和实践案例都有待深化或尚处于空白期,生态环境供给民生福祉数量尚未厘清?质量考核标准与体系尚未建立?效率提升还有很大空间?未来,生态环境民生建设应当充分借鉴传统民生建设领域发展的经验与做法,达成一个长期和近期相互促进?结合发展的模式,一方面,应该尽快建立一个统一的研究共识,并持续推动生态环境民生理论思想融入生态环境质量改善的目标考核?政策体系和任务体系中,增强以人民为中心的指引性和导向作用;另一方面,生态环境民生的理论研究与实践研究之间的进度不同?连接不足,未能进行有效的研究资源整合,不宜等待理论体系完全成熟后再去结合,应坚持“边研究?边应用”的推进原则,用实践丰富理论,逐步实现理论与实践的相互促进,为实现人自然和谐的美丽中国根本目标提供科学指导?

PART/6

参考文献

[1] Wang B , Zhang Q , Cui F .Scientific research on ecosystem services and human well-being: A bibliometric analysis[J].Ecological Indicators, 2021, 125:107449.DOI:10.1016/j.ecolind.2021.107449.

[2] 高玉娟,石娇.基于CiteSpace的生态系统服务与人类福祉的关系研究[J].中国农业资源与区划,2024,45(01):202-211.

[3] 黄小珍. 习近平生态民生观研究[D].中共广东省委党校,2020.

[4] 王鲁玉. 马克思恩格斯生态正义思想研究[D].东北师范大学,2023.DOI:10.27011/d.cnki.gdbsu.2022.000062.

[5] 张也,俞楠.国内外环境正义研究脉络梳理与概念辨析:现状与反思[J].华东理工大学学报(社会科学版),2018,33(03):108-116.

[6] Schlosberg D .Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature[J].Oxford University Press, 2007, 21(1):173-177.DOI:10.1093/jel/eqn031..

[7] 沈静,王玉银,魏成.基于环境正义的城市空间治理研究和实践进展[J].现代城市研究,2024,(03):103-109.

[8] 陈子怡,童莺歌,赖善缘,等.环境与健康素养评估工具的研究进展[J].医学与哲学,2023,44(16):44-47+52..

[9] 杨武,陶俊杰,陆巧玲.基于生态系统服务视角的人类福祉评估技术方法体系[J].生态学报,2021,41(02):730-736.

[10] 李昂,杨琰瑛,师荣光等.居民福祉及其与生态系统服务的关系研究进展[J].农业资源与环境学报,2022,39(05):948-957. DOI:10.13254/j.jare.2021.0372.

[11] 程宪波,陶宇,欧维新.生态系统服务与人类福祉关系研究进展[J].生态与农村环境学报,2021,37(07):885-893. DOI:10.19741/j.issn. 1673-4831.2020.0496.

[12] 黄甘霖, 姜亚琼, 刘志峰, et al. 人类福祉研究进展——基于可持续科学视角[J].生态学报, 2016, 36(23):9.DOI:10.5846.

[13] 毛萍,赵鹤凌,张轶佳等.生态环境中的人类福祉研究热点问题分析[J].世界科技研究与发展,2022,44(06):799-812.DOI:10.16507/j.issn. 1006-6055.2022.03.001

[14] Marcello Hernández‐Blanco, Costanza R , Chen H ,et al. Ecosystem health, ecosystem services, and the well‐being of humans and the rest of nature[J/OL]. Global Change Biology, 2022: 5027-5040. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.16281. DOI:10.1111/gcb.16281.

[15] Wang B , Zhang Q , Cui F .Scientific research on ecosystem services and human well-being: A bibliometric analysis[J].Ecological Indicators, 2021, 125:107449.DOI:10.1016/j.ecolind.2021.107449.

[16] 胡双庆,曹燕.生态环境与健康管理探索及展望[J].健康教育与健康促进,2021,16(01):44-46+74.DOI:10.16117/j.cnki.31-1974/r.202101044.

[17] Fuller R, Landrigan P J, Balakrishnan K, et al. Pollution and health: a progress update[J/OL]. The Lancet Planetary Health, 2022: e535-e547. http://dx.doi.org/10.1016/s2542-5196(22)00090-0. DOI:10.1016/s2542-5196(22)00090-0.

[18] 黄炳昭,韦正峥,蒋玉丹,等.我国生态环境部门环境与健康管理现状及展望初探[J].环境与可持续发展,2019,44(05):5-8.DOI:10.19758/j.cnki.issn1673-288x.201905005.

[19] 王勇,秦书静,孙雅文.生态系统核算的发展历程?国际标准及国家经验——以联合国官方文本的演进与实施为主线[J].统计研究,2023,40(07):148-160.DOI:10.19343/j.cnki.11-1302/c.2023.07.012.

[20] 张林波,陈鑫,梁田,等.我国生态产品价值核算的研究进展?问题与展望[J].环境科学研究,2023,36(04):743-756.DOI:10.13198/j.issn.1001-6929.2023.02.01.

[21] 欧阳志云,朱春全,杨广斌,等.生态系统生产总值核算:概念?核算方法与案例研究[J].生态学报,2013,33(21):6747-6761.

[22] 石敏俊,陈岭楠.GEP核算:理论内涵与现实挑战[J].中国环境管理,2022,14(02):5-10.DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2022.02.005.

[23] 王金南,马国霞,於方,等.2015年中国经济-生态生产总值核算研究[J].中国人口?资源与环境,2018,28(02):1-7.

[24] 王金南,王志凯,刘桂环,等.生态产品第四产业理论与发展框架研究[J].中国环境管理,2021,13(04):5-13.DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2021.04.005.

[25] 严岩,朱捷缘,吴钢,等.生态系统服务需求?供给和消费研究进展[J].生态学报,2017,37(08):2489-2496.

[26] Aldana-Domínguez J, Palomo I, Arellana J, et al. Unpacking the complexity of nature′s contributions to human well-being: lessons to transform the Barranquilla Metropolitan Area into a BiodiverCity[J/OL]. Ecosystems and People, 2022: 430-446. http://dx.doi.org/10.1080/26395916.2022.2097477. DOI:10.1080/26395916.2022.2097477.

[27] Milner-Gulland E J, Mcgregor J A, Agarwala M, et al. Accounting for the Impact of Conservation on Human Well-Being[J].Wiley-Blackwell Online Open, 2014(5).DOI:10. 1111/COBI.12277.

[28] Riechers M , Loos J ,Balázsi, et al. Key advantages of the leverage points perspective to shape human-nature relations[J].Ecosystems and People, 2021, 17:205 - 214.DOI:10.1080/26395916.2021.1912829.

[29] 万军.持续深入打好污染防治攻坚战建设天蓝地绿水清的美丽中国[J].环境保护,2023,51 (18):31-33.DOI:10.14026/j.cnki.0253-9705.2023.18.014

[30] Shihui Zhang, Chi Zhang, Wenjia Cai, et al. The 2023 China report of the Lancet Countdown on health and climate change: taking stock for a thriving future[J].Countdown, 2023,8(12):978-995. DOI:10.1016/S2468-2667(23)00245-1

[31] 尹彩春,赵文武.应对气候和生态环境危机 促进全球可持续发展——UNEP与自然和谐共处报告简述[J].生态学报,2021,41(23):9536-9542.

[32] 王金南等著,生态产品第四产业:理论与实践[M]. 北京:中国环境出版社. 2022

[33] 马国霞,孙艳芝,王志凯,等.生态产品第四产业的演化逻辑及其特征分析[J].环境保护,2024,52(Z1):26-30.DOI:10.14026/j.cnki.0253-9705.2024.z1.004.

The theory of the people's livelihood of Eco-environment and the task of development in the new era. WANG Jin-nan1,#, ZHANG Xiao-jing2,3,#, XUE Qiang2,3, LU Lu2,3, LI Hong-wei4, HU Yi5, ZHANG Jie4, QIN Chang-bo2,3* (1.Chinese Academy of Environmental Planning, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100041, China;2.The Center for Beautiful China, Chinese Academy of Environmental Planning, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100041, China;3.Institute of Strategic Planning, Chinese Academy of Environmental Planning, Ministry of Ecology and Environment, Beijing 100041, China;4.Department of Social and Ecological Civilization Teaching and Research, Party School of the Central Committee of CPC (National Academy of Governance), Beijing 100091, China;5.Fujian Provincial Party School of the CPC, Fujian Fuzhou 350108, China). China Environmental Science, 2024,1(1):1~2.

Abstract: As a basic public service, ecological environment has become an important part of the people's livelihood system in China. However, so far, the connotation of the concept of the people's livelihood of Eco-environment is not clear, and the research points such as theoretical logic and task path are scattered, and academic consensus has not been formed. In order to establish the overall framework of the people's livelihood of Eco-environment from theoretical framework, strategic path to task system, this paper carries out theoretical traceability analysis, clarifies its related concepts, development routes and research directions in many fields such as humanities and social sciences, natural sciences and economics. and summarizes the relationship between the people's livelihood of Eco-environment and the inheritance of Chinese traditional culture and Marxist view of nature, the evolutionary relationship with environmental justice, and the verification relationship with human welfare research and the realization of the value of ecological products. This paper initially analyzes the connotation of the people's livelihood of Eco-environment theory by combining research on ecosystem service supply and Maslow's hierarchy of needs theory. This paper summarizes the theoretical points such as the internal relationship between ecological environment and people's well-being and the characteristics of The Times. According to the needs of the people's livelihood of Eco-environment construction in the new era, the development approach of the people's livelihood of Eco-environment has been established with the three dimensions of quantity, quality and efficiency as the core. This paper puts forward the main tasks such as people-centered improvement of the ecological environment quality, setting up value supply zones for ecological products, and releasing ecological welfare benefits. In order to promote the systematic development of the people's livelihood of Eco-environment research, and provide a reference for the direction of the people's livelihood of Eco-environment construction in the new era.

Key words: the people's livelihood of Eco-environment; people’s livelihood and well-being; Xi Jinping’s thought on ecological civilization; beautiful China

基金项目:国家社科基金重大项目“中国式现代化进程下美丽中国建设目标?重点任务和协同推进路径研究”(23ZDA104)

*责任作者, 研究员,qincb@caep.org.cn.

【第一作者简介】

王金南,全国政协常委、人口资源环境委员会副主任,中国工程院院士,中国环境科学学会理事长,生态环境部环境规划院名誉院长。国家生态环境保护专家委员会副主任,国家气候变化专家委员会副主任,国家新污染物治理专家委员会主任。近40年来,他一直致力于国家环境规划、管理和政策研究,主持和参与了“十五”到“十四五”国家生态环境保护规划制定研究,系统构建了国家污染减排工程方案决策、实施管理以及减排工程影响评估理论方法与技术体系,设计了全国实施的国家环境保护税、排污交易、生态环境补偿等政策方案,引领开展国家绿色GDP和生态产品总值GEP核算研究,发表论文300多篇,出版《环境规划学》《环境经济学》《生态产品第四产业:理论与实践》等11部专著,获国家第一批百千万人才工程、国务院政府特殊津贴、中共中央直接联系专家、中国青年科技奖、绿色中国人物特别奖、国家优秀科技工作者、地球(瑞典)奖、国家环境科技领军人才称号以及22项国家和部级科技奖,为国家生态文明和美丽中国建设顶层设计做出了突出贡献。

【通讯作者简介】

秦昌波,生态环境部环境规划院美丽中国研究中心执行主任,战略规划研究所所长,研究员。中国环境科学学会环境规划专业委员会副主任委员、秘书长。在东南大学获得工学学士学位,在中国环境科学研究院获得工学硕士学位,在荷兰特文特大学获得环境经济学博士学位。长期从事美丽中国战略研究、环境经济模拟、生态环境战略规划和生态文明体制改革等领域的科研与实践工作。作为项目负责人、课题负责人和技术骨干承担了中央财办、科技部、生态环境部、中国工程院等50余项国家级、省部级科研和重要决策支撑项目。作为核心执笔人参加起草《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于加强生态环境分区管控的指导意见》《“十四五”生态环境保护规划》等一系列国家重大决策,相关成果获国家和生态环境部领导批示10余次。自主开发了环境CGE模型——中国环境经济一般均衡分析系统,发表SCI、EI、中文核心等文章百余篇,出版专著近20部,授权发明专利4项,获得软件著作权8项,获省部级科学技术进步奖一等奖4项。